Das „Kellerche“, ein ehemaliger Brauereikeller zur Lagerung von Eisblöcken, diente während des Zweiten Weltkrieges als Luftschutzraum für etwa 200 Personen. Anfangs suchten die Lahnsteiner nur dann Zuflucht im „Kellerchen“, wenn die Sirenen mit Vollalarm den Anflug feindlicher Flugzeuge ankündigten. Doch ab November 1944 änderte sich die Lage dramatisch: Die Stadt geriet immer häufiger unter Beschuss, und bald verstummten die Entwarnungssignale vollständig. Rund 150 Erwachsene und Kinder verbrachten nun Tag und Nacht in dem Bunker. Nur in den frühen Morgenstunden oder am Abend wagten sich einige hinaus, um Lebensmittel zu holen oder das Nötigste in der Stadt zu erledigen. Trotz der zahlreichen Bombeneinschläge rund um den Stollen fühlten sich die Menschen hier sicher.

Am 26. März 1945 lockte das frühlingshafte Wetter die Kinder dazu, vor dem Stollen auf der Straße zu spielen. Gegen 11 Uhr schlug plötzlich die Granate eines Granatwerfers kurz vor dem Friedhofseingang ein. Sofort rannten die Jungen hinter die massive steinerne Eckmauer, die die eiserne Tür zu den Schutzräumen flankierte. Dort hatten bereits der Bunkerwart, der Friedhofswärter Johann Zengler und ein italienischer Soldat Schutz gesucht. Zu diesem Zeitpunkt stand die Luftschutztür offen. Aus ihrer Deckung heraus beobachteten die Jugendlichen, wie nur wenige Sekunden später eine zweite Granate einschlug – diesmal am Hang direkt neben der Straße, genau zwischen dem ersten Einschlag und dem etwa 80 Meter entfernten Bunkereingang. Ihnen war nicht bewusst, dass hier gezielt geschossen wurde. Noch bevor alle ins Innere flüchten konnten, detonierte die dritte Granate mit einem grellen Blitz direkt vor dem Eingang zur Schutzmauer. Sie traf einen hölzernen Stromleitungsmast und explodierte mit verheerender Wucht. In Panik eilten Angehörige aus dem Bunker zum Eingang – doch was sie dort vorfanden, war ein Bild des Schreckens: Tote und Verletzte lagen vor den Trümmern.

Bei ihrer Rückkehr spielten sich in dem Schutzraum herzzerreißende Szenen ab. Aus Angst vor weiterem Beschuss brachten sie die von Granatsplittern getroffenen Kinder zunächst ins Innere des Bunkers und schlossen die Luftschutztür. päter wagten sie sich hinaus, um die Verletzten ins Krankenhaus in der Bergstraße zu bringen – Frauen mit einer weißen Fahne an der Spitze des traurigen Zuges.

Trotz aller Bemühungen überlebte nur eines der Kinder. Helmut Kring und Josef Zengler erlagen am späten Nachmittag ihren Verletzungen. Die sechs getöteten Jungen wurden auf dem Ehrenfriedhof beigesetzt, Johann Zengler fand seine letzte Ruhe in einem Wahlgrab und der verstorbene Italiener erhielt ein Reihengrab. Im Sterberegister 1945 sind die Daten der Opfer verzeichnet. Bei dem Italiener handelte es sich um den 24-jährigen Soldaten Quinto Condolo. Zehn Jahre später, im Juni 1955, wurde sein Leichnam exhumiert und in seine Heimat überführt.

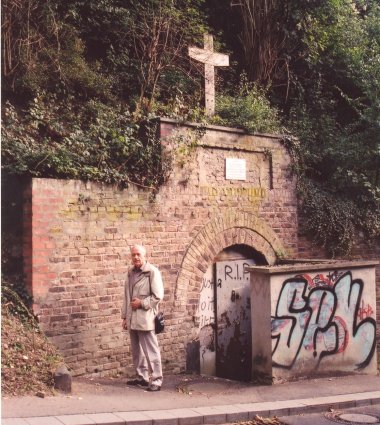

Auf dem erneuerten Kreuz über dem Eingang zum Kellerchen sind die Namen der Opfer vom 26. März 1945 mit Altersangaben gut lesbar. Hier seien sie mit vollem Namen und einer Alterskorrektur genannt: Wilhelm Fries (8 Jahre), Karl Kaiser (14, nicht 8 Jahre); Heinrich Eugen Kogler (15 Jahre), Helmut Josef Kring (16 Jahre), Heinrich Schneider (14 Jahre), Heinrich Rudolf Völker (14 Jahre), Johann Zengler (67 Jahre). Ihre Namen sind auf der großen Gedenktafel für die „Opfer von 1945“ auf dem Ehrenfriedhof verewigt. Doch auf dem Kreuz über dem Bunkereingang fehlt der Name des Italieners – vermutlich, weil er ein Ausländer war.

Warum kam es überhaupt zum Beschuss des Kellerchens? Zeitzeuge Meinhard Olbrich vermutet, dass wahrscheinlich amerikanische Beobachter auf die Allerheiligenbergstraße aufmerksam wurden, als sie Personen bemerkten, die scharenweise, meistens gegen Abend, in den letzten Tagen vor dem Unglück vorbei am Bunker zur Kaserne gingen. Von hier kamen die Personen mit Möbeln beladen zurück, die wohl Koblenzer Bürger in einer sicher geglaubten Reithalle untergestellt hatten. Zweifellos konnten die Beobachter erkennen, dass es sich hier nur um Zivilisten handelte. Auch waren es Zivilisten, die vor dem amerikanischen Artilleriebeschuss in den letzten Tagen des Krieges ins Kellerchen flüchteten. Damit war der Bunker in der Allerheiligenbergstraße in ihr Visier geraten.

Olbrich meint, dass die todbringende Granate aus einem Granatwerfer stammte, der im Stolzenfelser Schlossberg oder gar auf dem Vorhof des Schlosses postiert war. Vom Schloss aus kann man mit bloßem Auge Personen auf der Allerheiligenbergstraße und dem ummauerten Eingang des Kellerchens deutlich erkennen. Die Schützen mussten erkannt haben, dass sich hier eine zivile Schutzanlage befand. Noch lange waren die für ein Granatwerfergeschoss typischen, von Experten bestätigten Einschlagsspuren zu erkennen.

Besonders tragisch für die Opfer war, dass der Krieg nur einen Tag nach der fatalen Granatenexplosion in Lahnstein tatsächlich zu Ende ging. Am 27. März 1945, nur einen Tag nach dem Angriff, marschierten die amerikanischen Truppen in die Stadt ein. Der Zweite Weltkrieg war somit auch am Rhein-Lahn-Eck endgültig vorbei –zu spät für die sechs getöteten Jungen und die anderen Opfer, die ihr Leben in den letzten Stunden des Krieges verloren hatten.